Schweinehund ou l’Europe. (Nouvelle de 14-18)

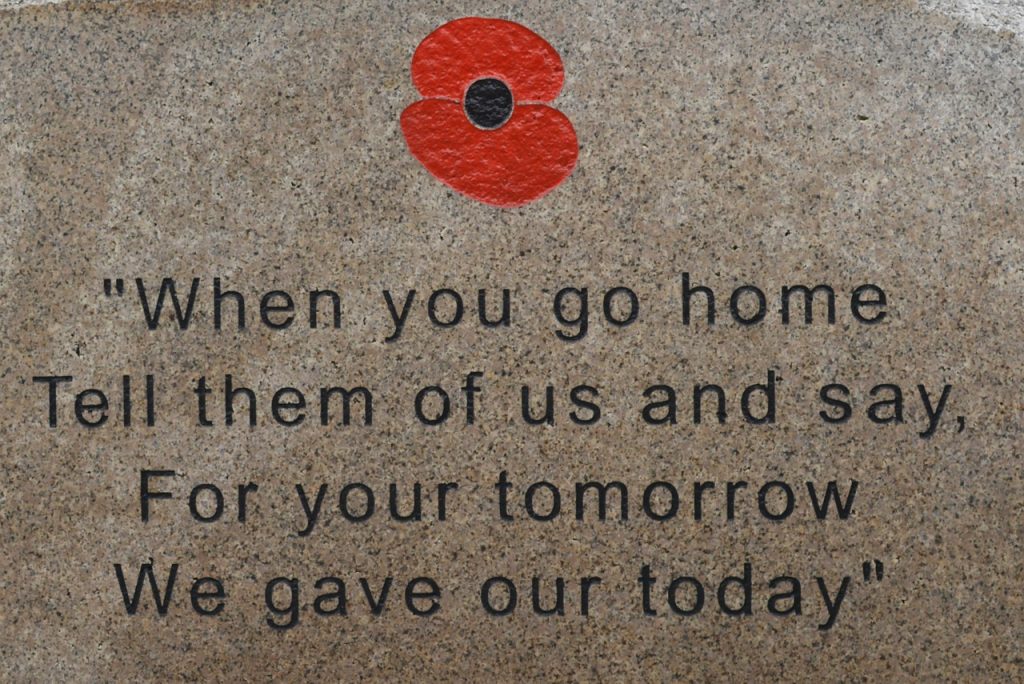

Il y a 10 ans, pour les 90 ans de l’armistice de 14-18, j’avais écrit une nouvelle destinée aux (grands) adolescents, en hommage à mon grand-père Arnold, conservateur catholique et républicain allemand, soldat de l’empereur devenu belge en 1921, mais surtout pacifiste actif et militant antinazi après-guerre. Après que la polémique a failli ternir l’hommage français et allemand à la paix, voici, peut-être, de quoi remettre les pendules à l’heure de la tragédie.

Schweinehund ou l’Europe

(nouvelle)

« Tu veux te faire aligner ? »

— Ça va changer quoi ? T’as vu Hans ?

— Je sais. Même. On peut en sortir de cette merde.

— Oh, putain, Franz, comment ? Comment, hein ? Comment ? C’est pas de la merde, ça, c’est l’enfer ! Du lieber Gott ! L’enfer !

— On s’en sortira, je te dis.

— Et dans quel état ? Hein ?

— Ben, l’Empire, bien sûr ! L’Empire ! C’est beau, l’Empire !

— Quoi, l’Empire ?

— Tu me demandes dans quel état. Je te réponds : « l’Empire » !

— C’est ça, joue avec les mots ! Comme si c’était le moment…

— Tu m’emmerdes.

— Et toi, tu chies des mots.

Vu ce que ça puait autour d’Arnold et Franz, l’expression était opportune. Les deux jeunes hommes étaient assis à même le sol, le cul dans la boue. Les fesses dégueulasses, avec des restes de diarrhée qui s’étaient séchés sur le fond du froc et celui-là leur collait comme une deuxième peau. Ils n’avaient plus de couleur. Ni leurs visages ni leurs habits. Un peu de rouge bruni ici et là, héritage de corps qui avaient explosé, parfois à plus de vingt mètres, et qui leur avaient giclé le sang à la gueule, comme pour dire au revoir et hurler la brutalité de l’instant. Par ces auréoles séchées, marron, qui se confondaient avec la terre crasseuse, séchée elle aussi, ils portaient tous leurs camarades sur eux, pour quelques jours encore, à moins que ce ne fût pour quelques semaines. Tous leurs copains ou plutôt ce qu’il en restait.

Pourtant, cette fois, ils ne s’étaient pas retrouvés seuls après un assaut. Non. C’était pire encore. Crever à l’assaut, c’est juste un moment. C’est rapide. C’est la roulette russe. On n’a pas le temps de réfléchir. On est contre le bord de la tranchée, en rang d’oignons, chacun serré entre deux autres, contre son arme, les fesses étranglées pour ne pas chier juste avant d’y passer — garder un semblant de dignité ; même plus la force de pisser dans son froc comme aux premiers jours. On attend, on a mal au ventre, le cœur qui castagne les côtes, les joues qui s’énervent, les jambes qui ne soutiennent plus le corps. On s’appuie. On attend l’ordre du capitaine. On se demande si on n’a rien oublié. On vérifie cent fois que la balle est dans le canon. Cent fois que la baïonnette est bien enfoncée. Certains se signent. On examine mille fois les lacets de ses bottillons. Et on respire fort. Même plus pour chasser la peur — ça, c’était bon pour les bleus — mais pour être sûr d’avoir toute l’énergie nécessaire pour arriver en face en vie. Ou revenir à toute allure si l’ordre de retraite était donné. En général, le sous-officier y passait avant d’avoir eu le temps d’éructer le mot salvateur et c’était souvent un simple soldat qui le donnait, incognito, pour sauver les autres. Parfois, c’était un héros. Un de ceux qui étaient tombés dans les premiers, qui allait agoniser entre deux pays, deux nations, deux peuples d’êtres humains, et pendant des heures ou des jours — humain, c’est le mot, non ? — et qui, par solidarité, hurlait « Zurück ! » de sa pauvre voix de mort. Il arrivait même qu’un officier ou un sous-officier reprenne l’ordre à son compte. Entre-temps, on avait grimpé sur le champ de bataille, pas trop vite pour que d’autres corps fraîchement flingués puissent servir d’abri. Pas trop lentement, pour éviter le peloton. Éviter d’être aligné, assassiné par son propre camp. Puis, on courait, à pas mesurés. L’oreille disait où allaient les balles françaises. Et quelquefois, d’où elles venaient. Les yeux et les nerfs étaient saturés d’adrénaline. On repérait instinctivement les corps entassés, barrière idéale au cas où l’assaut serait cassé et où il faudrait passer du temps, jusqu’à la nuit, le corps dans la boue, à faire le mort, protégé par un mort, par un torse, par une paire de jambes, peu importait, ils avaient déjà tout vu. Par moments, blotti derrière une charogne aux habits déchirés, dont les tripes dégoulinaient d’entre deux boutons de veste gris-vert ou presque plus, on était assailli par l’odeur terrible de la décomposition. Lorsque l’Odeur arrivait, on avait beau chercher à penser à autre chose, elle ne vous quittait plus. La charogne vous hurlait ainsi son désespoir. Parfois, même les plus aguerris faisaient encore l’invraisemblable faute de regarder le visage de ce cadavre protecteur. Et il arrivait souvent qu’on reconnaisse alors un pote sans vie.

Ces cadavres, cependant, ne demandaient pas mieux que de vous protéger, de prendre dix balles dans le corps à votre place. Parce que c’était la dernière nique qu’ils pourraient faire à l’enfer.

C’était hallucinant. Un jour, Franz et Arnold s’étaient retrouvés à courir comme des fous, une course de gosses, pour rejoindre leur tranchée, sous les balles sifflantes. Juste avant de sauter dans l’abri, ils s’étaient donné la main, pour atterrir à deux, l’un sur l’autre, comme ils faisaient quelques mois plus tôt, alors qu’ils n’étaient que des gamins, en culotte courte, dans leur terrain vague de sales gosses, dans leur village, près du bois, juste avant la bonne odeur de soupe qu’ils mangeraient en retard. Après ce saut dans leur tranchée, ils avaient ri. Ri d’avoir survécu, d’avoir su jouer en pleine apocalypse, de ne pas être de ceux qui ne reviendraient jamais — pas ce jour-là —, de ceux qui pourrissaient déjà entre deux états, l’Empire et la République, l’Allemagne et la France. Ils avaient ri et puis, ils avaient pleuré longtemps, hoquetant dans la merde, hoquetant dans la boue, hoquetant leurs vies fraîches et fragiles, hoquetant leur mère si tendre et si loin, leur père si sévère et si loin, l’odeur de soupe, la forêt du village, ce minable village, ce terrain vague si vague, si loin.

Là, à Verdun, depuis quelques semaines, plus d’assaut. Ils restaient dans leur abri. Et c’était pire. L’infanterie décimée, la place était laissée aux tireurs d’élite et aux artilleurs. De temps en temps, un obus atterrissait dans la tranchée et deux ou trois gosses explosaient leurs tripes et leur sang à la gueule de ceux qui restaient. Le reste du temps, on attendait qu’un obus tombe. Il n’y avait rien d’autre à faire. Attendre qu’un obus tombe. Savoir si ce serait son tour. Et tout de même, chaque soir, s’agenouiller dans la terre meurtrie et prier, remercier Dieu d’être encore, remercier Dieu de tous ses bienfaits, et lui demander que vienne, enfin, la paix sur la terre entre hommes de bonne volonté. Ne fut-ce que pour un jour ou deux, une heure, une minute, une illusion.

Les réservistes tardaient. Les officiers faisaient semblant de maîtriser quelque chose, montraient qu’ils y croyaient — mais à quoi ? — et pour certains, ils faisaient encore bonne impression. Il y avait de ces soldats qui ne demandaient qu’à croire leurs aînés. Et il y avait les désabusés, ceux qui réfléchissaient par eux-mêmes, ceux qui observaient, les vrais héros de cette sale, de cette abominable boucherie, qui allaient un jour réfléchir à demain. Franz, Arnold étaient de ceux-là. Ils avaient bien vu que leurs supérieurs n’en menaient pas large et qu’ils cherchaient désespérément dans la prière la force de ne pas flancher devant les conscrits, surtout les plus jeunes. Et ce lieutenant Karpowski, aux joues éternellement roses, ce jeune homme droit et frêle, sensible comme un poète, qui se forçait à éructer, à faire le dur, dès qu’un de ses bleus craquait, fondait en larmes en susurrant « Warum, warum? », vomissant son enfance abrégée en vibrant des épaules et en dodelinant du casque. Il fallait le voir, ce Karpow ! Droit comme un i dont il avait d’ailleurs la carrure, hurlant « Soldat, contrôle-toi ». Giflant, quand il le fallait. Et quand cela lui arrivait, Franz, Arnold ou n’importe quel soldat un peu futé voyait la terreur dans les yeux de ce brave jeune lieutenant, instruit, sensible, à peine plus âgé qu’eux, de devoir ainsi maltraiter un soldat pour le ramener à la raison.

La raison !

La nuit, Karpowski pleurait sur son lit — une vieille civière déchirée — les dents enfoncées dans le bras pour que nul n’entende son désespoir et pour pouvoir, dès le petit matin, faire semblant encore d’être un homme, un vrai, un militaire, un soldat, le bras armé de l’Empire. Désespéré, moins par la guerre que par ce qui se passait dans sa tranchée. Entre ses propres hommes : depuis que les assauts avaient cessé, il arrivait en effet des choses invraisemblables, comme ce Gustav qui avait flingué un colonel avant de se tirer une balle dans le crâne, en criant « vive l’Internationale ». Franz et Arnold en avaient conclu que le socialisme était un choix hystérique. Ils l’avaient dit au lieutenant. « Peut-être » avait-il répondu.

— Pourquoi il a dit ça ?

— « Peut-être ? »

— Oui… Pourquoi, il n’a pas dit « c’est vrai » ?

— Parce que, va savoir. S’il n’y avait que des internationalistes dans le monde, on serait chez nous. Il a dû penser ça.

— Mouais. Et s’il n’y avait que des vrais chrétiens, personne ne tuerait personne. Qu’est-ce que ça a à voir avec le socialisme ?

— C’est une épreuve que Le Seigneur nous impose.

— Quatsch ! C’est l’homme qui impose ça, pas Dieu !

— Tu es en train de devenir socialiste, Arnold…

— Je ne serai jamais socialiste. Mais je me battrai jusqu’à la mort pour que plus personne ne vive une abomination pareille.

— Je ne te le souhaite pas…

— Genau. Si je survis, j’empêcherai toute guerre !

— Ah bon ? Tu as ce pouvoir ?

— Tais-toi, Franz…

— Qui aurait pu empêcher cette guerre-ci ?

— L’Empereur. Ou le Président de la France.

— Tu veux devenir empereur, Arnold ?

— Non, je veux la république.

— Tu vas encore te faire fusiller. Socialiste !

— Toi-même !

— C’est celui qui le dit qui l’est !

Ils rirent. Rire, parce que lorsqu’on n’est plus que deux et qu’on se connaît bien, on peut penser n’importe quoi — et tout haut encore — et même la république — sans risquer le peloton. À dix-sept et dix-neuf ans, ça vaut bien un rire.

— Hé ! Müller ! Hörzu !

La voix venue de loin les avait figés. C’était la première fois qu’ils entendaient un Français qui ne les insultait pas d’emblée. Depuis toujours — depuis quatre ans — toutes les voix qui s’élevaient d’en face éructaient des « sales boches, je vous encule ! », « les Fritz à la friture ! » et autres insanités. Arnold regarda Franz pour interroger son visage. Mais son aîné répondit plus vite.

— Ja ?

— Je suis socialiste, lui fit-il dans un allemand parfait.

— Tu es français ?

— Oui. Et mon père était Lorrain !

— Traître !

— Il n’y a pas de traître ici », hurla l’autre pour être entendu. « Il n’y a que des morts. Dis Müller… »

— Je ne m’appelle pas Müller !

—… si on inventait un pays où les Allemands et les Français seraient frères ?

Le jeu était suffisamment étonnant, inattendu, inespéré, pour que les deux petits soldats boches s’y prennent. Arnold osa :

— Et les Autrichiens aussi ?

— Pourquoi pas ? Fit la France. Si les Anglais sont tolérés !

— Et les Hongrois ? Proposa l’Allemagne.

— Oui, les Hongrois, les Polonais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Finlandais…,

—… les Suédois, les Baltes, les Irlandais…

—… les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois…

— … les Slovènes, les Roumains, les Serbes…

— Quoi ? L’Europe, alors ?

— L’Europe, alors !

On entendit un coup de feu. La voix se tut. Une autre voix fit « Schweinehund » et reposa son fusil de sniper, fumant. Arno et Franz se rassirent. Rien ne fut dit. Plus rien ne fut dit. Un peu d’eau coula sur leur joue. L’idée même d’un bonheur possible entre tous, l’idée même d’un continent en paix, qui commercerait, qui discuterait de son avenir, qui s’empoignerait, même, pourvu qu’on ait la paix… cette idée venait, une fois de plus, pour la dix millionième fois depuis le début de la guerre, d’être assassinée. Et par un des « leurs ». Les « leurs », une notion de plus en plus absurde.

Arnold se perdit dans ses pensées. Il voulut tout oublier. Est-ce qu’un jour l’homme osera penser la fraternité ? Est-ce qu’un jour l’homme comprendra qu’on ne construit rien avec des canons, des obus, des chairs explosées, des morceaux de bras qui traînent sur les champs de bataille ? Et, tiens, ce bout de doigt qui traîne là, au milieu de la tranchée, depuis plusieurs heures ? Et que personne ne ramasse. Est-il allemand ou français, d’abord, ce bout de doigt ? Est-ce qu’un jour Dieu pardonnera ça à l’homme ? Est-ce qu’un jour, des sénateurs d’une Europe — quelle belle utopie ! — s’empoigneraient enfin, dans un bel hémicycle, la cravate au cou, pour des problèmes apparemment sans importance ? Arnold se mit à espérer, le cœur vibrant, une sorte de parlement, une espèce de gouvernement, maladroits pour un État trop grand, mal au point, mal perçu, mal géré, oui, mais au moins, ça existerait. On existerait. Au moins, ils seraient au travail pour la vie plutôt que pour la mort. Au moins, ils auraient, peut-être, une femme, des enfants, une vie, une profession, une existence, une raison de vivre plutôt que mille de crever, de se crever, de planter sa baïonnette dans l’estomac d’un autre pauvre gosse qui n’a pas couru assez vite ou qui a trébuché sur un lacet mal fait. Peu importerait qu’il se dispute avec son voisin pour lui faire comprendre que le libéralisme vaut mieux que le socialisme, ou l’inverse, peu importerait que les lois votées ne lui plaisent pas. Peu importerait que les salaires n’augmentent pas assez vite, pas assez fort, et peu lui importerait que les patrons ou les ouvriers emportent la lutte des classes. Lui, il serait instituteur. Franz retournerait à ses études de droit. Karpowski se remettrait à écrire. Les fils de Lorrains passés en France ne seraient plus des traîtres, Hans n’aurait pas hurlé pendant deux jours, sans bras, la jambe à moitié déchirée, abandonné en plein milieu du no man’s land. Il n’y aurait pas tous ces corps empilés, ces abris faits de cadavres, cette odeur insoutenable de merde et de charogne.

— Il y aurait un état. Pas le meilleur, certainement pas. Par un état idéal, que Dieu nous en garde ! Pas un état fort, mais un état d’états. Une sorte d’association, mais puissante. Et le premier mot de la constitution serait : il n’y aura plus jamais de guerre.

Franz regarda Arnold qui venait de dire cela d’une voix blanche, sûre, douce, regardant droit devant lui, comme s’il venait de voir la Vierge. Franz sentit sa gorge le nouer. Il voulut mettre la main à l’épaule de son éternel ami, la tapoter, cette épaule, la rassurer, cette épaule.

Il voulut.

Franz mit ses mains autour de ses genoux et baissa la tête.

— Espèce de socialiste ! fit-il, dans un sourire.

***

Bruxelles, novembre 2008.

Si cette nouvelle vous a intéressé, n’hésitez pas à rétribuer mon travail par une contribution libre de minimum 2€.

(Note : je n’accepte pas plus de 50€ par trimestre des mandataires politiques, quel que soit leur bord.)

©Marcel Sel 2018. Distribution libre à la condition expresse de citer l’auteur (Marcel Sel) et d’établir un lien avec cette page.

3 Comments

utz

novembre 19, 00:55marcel

novembre 19, 13:08utz

novembre 20, 03:30